半导体工艺中Kooi Effect原理介绍

半导体工艺中通常被称为 Kooi effect,是以其发现者荷兰科学家E. Kooi的名字命名的。这是一个在早期MOSFET制造工艺,特别是使用局部氧化(LOCOS) 技术时出现的重要现象。

下面为您详细介绍Kooi效应的原理、产生机制、影响及解决方案。

一、Kooi效应是什么?

简单来说,Kooi效应是指在LOCOS(局部氧化)工艺过程中,在氮化硅掩膜边缘下方的硅衬底表面区域,形成一层被称为“白带”或“鸟嘴”区域的薄氧化硅层下方,产生了一串硅氮化物(Si₃N₄)或氮化硅颗粒。

这些不希望的氮化物沉积会阻碍后续高质量栅氧的生长,导致该区域的栅氧层质量变差、厚度不均匀,从而严重影响MOS晶体管的电学性能,特别是导致阈值电压异常和可靠性问题。

二、产生原理与机制

Kooi效应的产生是一个复杂的化学反应过程,主要涉及氮化硅掩膜、水汽氧化环境和硅衬底。其逐步机制如下:

LOCOS工艺背景:

在制作MOS管的有源区时,需要隔离不同的晶体管。LOCOS技术是先在硅片上沉积一层氮化硅(Si₃N₄)作为氧化阻挡层,然后通过光刻刻蚀掉需要生长场氧(厚的氧化层)区域的氮化硅,保留有源区上的氮化硅。

随后,将硅片放入高温(~1000°C)水汽氧化环境中,没有氮化硅保护的区域会迅速生长出厚的二氧化硅(场氧),而被氮化硅覆盖的有源区则受到保护。

关键化学反应:

这个反应生成了氨气(NH₃)。

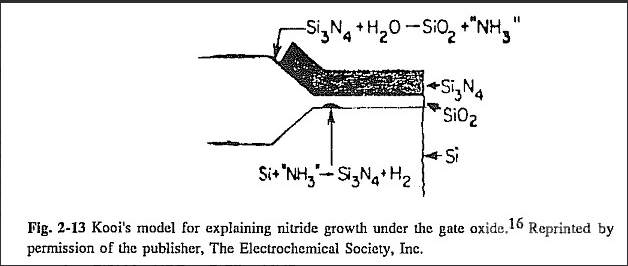

在高温水汽氧化过程中,水蒸气(H₂O)会横向扩散,穿透薄的垫氧层(位于氮化硅和硅衬底之间,用于缓解应力),到达氮化硅掩膜的边缘下方。

水蒸气与氮化硅掩膜发生反应:

3 Si₃N₄ + 6 H₂O → 3 SiO₂ + 4 NH₃生成的氨气(NH₃)会进一步向硅衬底方向扩散。

氮化物形成:

这个反应就在氮化硅掩膜边缘正下方的硅表面,重新生成了一串微小的硅氮化物(Si₃N₄)颗粒。

当氨气(NH₃)扩散到硅衬底表面时,会与单晶硅(Si)在高温下发生反应:

3 Si + 4 NH₃ → Si₃N₄ + 12 H⁺这些新生成的氮化物颗粒非常稳定,且对氧有极强的阻挡能力。

后续问题显现:

LOCOS工艺完成后,会移除氮化硅掩膜和垫氧层,准备生长关键的栅氧层。

在生长栅氧时,其他区域的硅表面会正常氧化成高质量的二氧化硅。然而,在Kooi效应发生的区域,这些氮化物颗粒会阻碍其下方硅的氧化。

最终结果就是,栅氧层在这个区域变得非常薄甚至不连续,形成一个“弱区”。