专题-6: Unit Process–Implantation (离子植入) (转)

本文转自芯苑,ic-garden.cn (由于芯苑会经常关闭站点,故转载存留)

今天比较累,10点刚下班。还是写吧,马上要周末了。主题依然是单向工艺,离子植入(Ion Implantation)。

我们一直在讲P-Si和N-Si,里面掺了硼或者磷。那么这些掺杂的东西怎么进去的?早期都是扩散进去的,把掺杂的东西涂在wafer表面,然后丢进管子。这个很古老,而且剂量/深度什么的都不好控制。后来才有了implant,才能够精准的把指定数量的掺杂原子利用所需要的能量在特定的角度打入到Si的晶格中,所以剂量和数量都是精确可控的。可以说implant直接决定了半导体器件的电性特征,因为所有的掺杂都是它打进去的,这就是为什么每次device一跑掉第一个找implant了。这就是宿命啊!

Implant三要素:掺杂原子,能量/剂量,角度。

1) 掺杂原子当然就是第三族的B、BF2、In等P-type元素,还有第五族的P, As, Sb等N-type元素。这些原子量要记住,因为他们决定了原子质量,将来做元素筛选用的。

2) 能量、剂量: 这个决定了打入Silicon衬底的深度(Project depth),一般根据在器件结构的作用分为三种,a. 高能(high energy) 200KeV~MeV,主要用于Well、DNW等等很深的注入。b. 中束流(Median Current)一般能量从几KeV到200KeV之间,剂量E14 ion/cm2之内,主要用于Vt、LDD、APT、等注入。c. 大束流(High Current):这个主要偏重剂量,一般都在E15以上,主要用于Source/Drain implant,但energy都不高,想想如果高的话会怎么样?

3) 角度(Tilt):T00或者T07或者T45。这个决定了后面拖尾或者doping profile。但是大角度注入容易有阴影效应(shielding effect),在光阻角落打不到,所以需要旋转注入(rotation)。

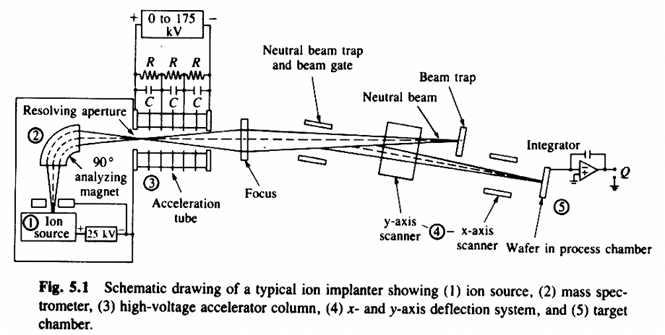

讲implant一定要讲它的设备构造,对着他的构造讲完,估计这个implant的过程就结束了。机台主体分三块:Source,Beam line,End Station。

1. Source: 产生离子源的,记得我们在蚀刻讲plasma产生离子。这里几乎也是,所以会有一个Arcing chamber,叫做Source Head。里面很简单就是外面通气体进去(气体用钢瓶放在Head旁边BF3,PH3,AsH3,但是有些掺杂元素无气态化合物,只能用固态化合物用坩埚加热气化了,比如Sb2O3),里面灯丝加热很高温度,产生热离化电子撞击气体原子使得气体离化。离化之后这些离子会一直在head里面无规则运动,当然这些离子也会反过来撞击灯丝,所以灯丝容易断掉。这一步主要看Arc了多少离子。

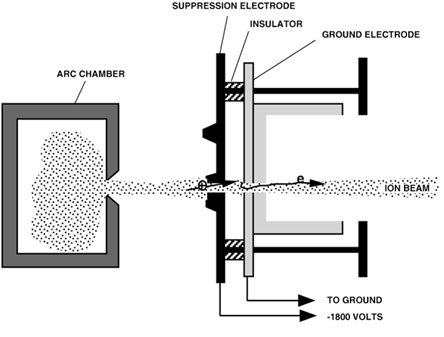

2. Extration (萃取): 在source head外面开一个小口加负电压,就可以把离化的元素的离子在电场作用下吸出来。所以可以看吸出来的beam电流。

3.Mass Analysit(质量选择):我们刚刚在source head里面不管气体纯不纯,啥都被离化了,所以这个空间里面除了想要的元素离子,还有可能有其他离子而且都被Extration吸出来了。我们如何去筛选我们想要的?根据洛伦磁力原理:带点离子在磁场中可以转动,并且旋转半径等于R=qvB,所以不同离子它的质量不一样,电荷不一样,它在磁场中的偏转半径是不一样的,所以我们在萃取端加一个磁场(Analyzer Magnet),并且在出口增加一个细缝,只选择特定质量特定电荷的离子通过从而达到质量选择的目的。但是这里要注意的是有些同位素干扰问题,还有其他元素在多个电荷的时候荷质比相同下时候也会被选取出来比如Mo和BF2。所以我们在选取机台材料或气体纯度需要特别注意。

4. Beam Line: 这一段复杂了,通过了筛选的这些离子,现在还是散兵游勇,离子束没有聚焦,所以它需要有一个离子束聚焦系统(Ion Bean Focus),类似凸透镜聚光效果,当然不是凸透镜,他是用电场聚焦。聚焦完成之后就要开始加速达到我们指定的能量,这个很简单,因为距离是硬件决定的,不会变化,所以只能改变电压。那剂量由法拉第杯来计算即可(Faraday Cup)原理就是Q=I*t,当然这个beam不是固定的,取决于前面起弧、萃取以及选择的步骤,也是小姐的tune beam技巧,所以每次beam current不一样,后面scan次数就要多了,要保证总剂量不变。在beam line这一区域除了上面讲的聚焦、加速还有一个事情就是beam扫描,因为wafer那么大,我的beam不可能跟wafer一样大,所以它必须X轴/Y轴扫描,是的beam可以达到wafer上的每个角落。

5. End Station:离子束在beam line完成了聚焦、加速、剂量测量,这时候就要开始达到wafer表面了,wafer是放在End Station上。一般Hi-Energy和Hi-Current的机台的end station都是batch type居多,类似一个摩天轮。而Median current一般都是单片的。原因我也不知道。

Implant要注意的几个点:

1. 沟道效应(channel effect):因为我们的Si wafer是排布有序的晶格,如果我们进入的角度不对,很容易没有阻碍的穿过了晶格间隙跑得很深,导致结深无法控制,这就叫沟道效应。防止channel effect通常可以tilt一个角度(比如T07),或者在Si表面长一层oxide。

2. 真空度:beam line里面要聚焦还要加速,这里面如果真空度不好有些东西,肯定会与离子撞击使得beam发散,而且会抵消能量。所以真空度必须的是非常非常高。(E-6以上)

3. Charging: 以前我一直很纠结,离子带电打入wafer里面,那wafer不就带电了?事实不是的,离子束在进入wafer表面那一刹那前段有一个电子枪喷洒电子中和了beam,其实进去的原子靠惯性撞击进去的。而且chuck也是有接地的。

4. cooling: 原子撞击wafer表面会产生热量,尤其high current。所以很容易产生很高温度,导致光阻碳化,而且阻值也会有变化,所以cooling也很重要。

5. 同位素contamination: 这个主要怕同位素或者相同AMU(荷质比)导致其他元素被选中打入silicon了。

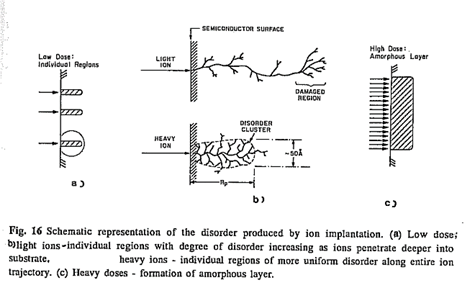

6. 晶格损伤(implant damage): 有撞击自然就有损伤,晶格损伤就会有缺陷,这个可以通过RTA给Si能量,让它继续回到他的晶格上,恢复损伤。当然取决于掺杂原子的重量还有剂量,一般重的原子会在表面集中区域产生损伤,而大剂量几乎就是非晶了。

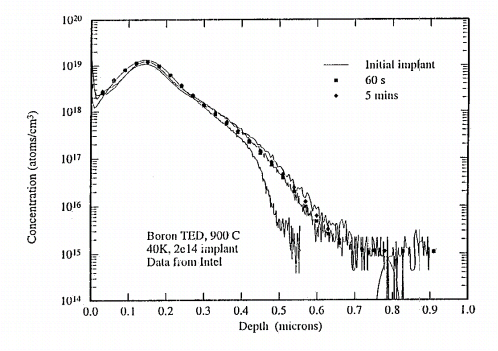

7. TED (Transient Enhanced Diffusion): 因为打入晶格的离子,还没有足够的能量进入晶格成为替位扩散,所以在RTA激活的那一刹那它还是间隙式扩散为主,那个时候它可以跑得很快直至它已经进入晶格位置它就跑不动了。(下图RTA 60s几乎和5min一样,但是和initial implan有很大差异)

最后再总结下,implant就是要解决“三度两性”的问题,三度指的是纯度深度和浓度,两性是指均匀性和稳定性。

文章结尾,讲下impalnt一定要搭配anneal,除了修复损伤,还有激活杂质,否则那些杂质根本无法激活进入晶格位置成为替位杂质而参与导电。再顺便讲一下如何测试implant之后的Si阻值,一般分为热波法(Thermal Wave, TW)和四探针法。TW法主要是用激光(laser)照射表面,根据发射光波来探测有多少晶格被损伤,主要用于低剂量(<5E13)。而四探针这个就是比较简单就是一排四根针,距离一样,外面两根加电流,测中间两根之间的电压,根据电压除以电流的得出电阻率,一般用于大剂量(>1E14)。

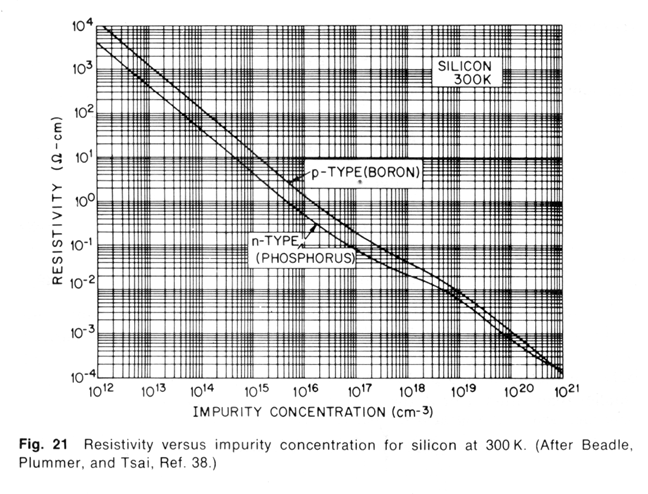

最后,再讲一下剂量的单位是 ion/cm2(单位面积通过的离子数),而浓度的单位是ion/cm3(单位体积内的离子数),这两个一定要区分开。那每个表面浓度对应阻值有一个经典的irvin curve (尔文曲线,下图)。另外给大家分享一个每种元素在多少energy下可以打多深的table,其他元素可以通过原子量比例计算(http://pan.baidu.com/s/1jGzme5S)。

支付宝打赏

支付宝打赏  微信打赏

微信打赏