《Bipolar/三极管》的深度解析(转)

本文转自芯苑,ic-garden.cn (由于芯苑会经常关闭站点,故转载存留)

编者注:感谢老唐,让我暑假加入重庆邮信半导体,我喜欢动手其乐无穷,那时候虽然做的3inch,7um的Bipolar,在金相显微镜下用镜头上的刻度尺量测,现在想想好低端,但那时候对我来说觉得好伟大。第一次当我自己扎上我自己的device时,那种开心溢于言表。这些年BJT的东西坦白讲看的很少,都是学校学的,但是真的够用了。

如果不懂PN结理论,建议先读前面一篇,不然很多概念无法理解。

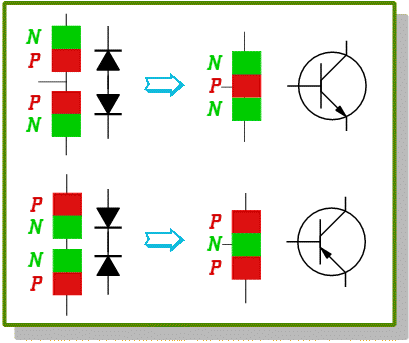

Bipolar,又名Bipolar junction transistor即双极性结晶体管,从结构上,它是两个背靠背(back-to-back)的PN结组成的器件结构,所以组合之后就变成了三端器件,所以又叫做三极管(记住它是结晶体管/junction transistor,与后面的场效应晶体管/Field-effect transistor不一样哦)。字面意思"Bi"就是“二”的意思,polar就是极性。顾名思义,Bipolar就是两种极性的载流子(Carrier),我们前面讲过载流子要么是电子(electron)要么是空穴(Holes),所以这里的bipolar是两种极性,所以它是同时靠电子和空穴传送电流的,所以它的电流比较大,属于电流工作型器件(后面讲的MOS为电压工作型器件)。

1、认识上图的电路符号。偷偷教你怎么记这个符号,我大三的时候自己总结的,12年了都没忘记,估计这辈子也忘不了~。凡是带尖头的都是发射极(Emitter),左边那个单根是基极(Base),那另外一个自然就是集电极(Collector)。箭头方向表示PN结方向,所以箭头朝外就是基极是P-type,而发射极是N-type。那么这个三极管就是NPN三极管。反之则反。(这个也适用MOS的记忆哦,后面再讲)。

2、名词区分:除了上面讲了发射极、基极、集电极这三个表示接线的电极,而结构上三极管还有三个区域,这三个区域分别根据接线分为发射区、基区、集电区。还有两个背靠背的PN结,靠近发射区的PN结为发射结,靠近集电区的为集电结。(别把概念搞错了。)

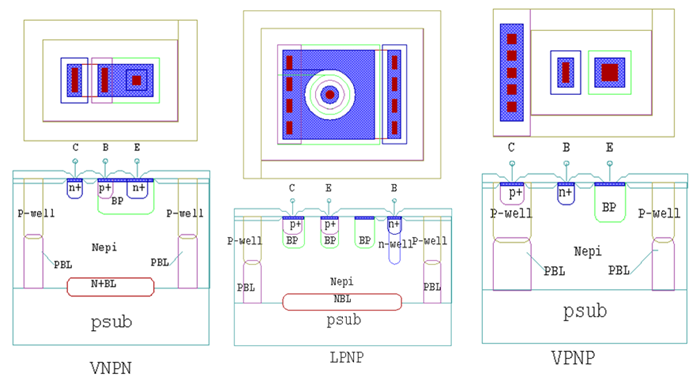

3、剖面结构讲解:bipolar主要有NPN和PNP两种,根据制程结构不一样还分Vertical和Lateral,所以分为VNPN和VPNP,还有LNPN和LPNP。通常Vertical比较好做,因为基区在身体里面,所以受process factor影响少 (等下介绍电性在讨论.) 在剖面结构上,发射区一定是重掺杂,因为发射极当然是用来发射载流子的,所以得重掺杂。

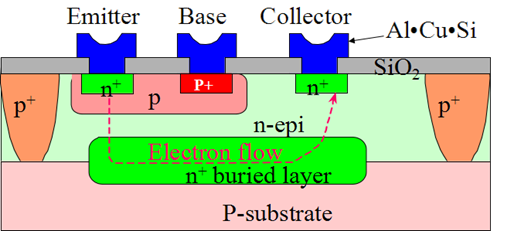

4、工作原理:(以经典的Vertical NPN为例,其他触类旁通)

当发射结正偏集电结反偏时(不知道啥叫正偏或反偏?赶快看前面的PN结。),发射极源源不断发射大量电子形成发射极电流(Ie),因为发射极正偏所以这些电子毫无顾虑的就进入了基区(P-Si),所以一部分电子在基区与多子空穴复合(recombination)形成基区电流(Ib),而没有被复合掉的电子继续受集电区电场的牵引(因为集电结反偏),所以电子跨越集电结进入集电区,形成了集电极电流(Ic)。所以很自然的就得出公式(1):Ie=Ib+Ic。这就是我们常说的三极管工作于放大区(条件为发射结正偏,集电结反偏)

仔细看这个公式,有两个概念,一个叫做Ic与Ib的关系,叫共发射极电流放大系数(Common Emitter Current Gain Factor),这是衡量一个三极管特性好不好的重要参数,代号为Beta,也有的叫Hfe,都是同一个意思,只是Hfe是模拟小信号的叫法,而Beta是大信号直流的叫法。其公式(2)为Beta(β)=Ic/Ib。如果我们希望放大系数越大,则需要基区复合掉越少,如何实现?1. 基区浓度淡,2. 基区宽度窄(还没来得及复合就越过去了),3. 基区缺陷复合 (这个比较难,半导体制造Beta问题90%都是这个问题,等下我来解释)。第二个概念叫做Ie与Ic之间的关系,叫做共基极电流传输系数(Common Base Current transition Factor),也叫渡越系数,符号为Alpha(α),公式(3)为Alpha(α)=Ic/Ie。根据公式(1), (2), (3),所以我们得出β=α/(1-α)。所以实际过程中Beta越大越好,alpha越接近1越好,但实际上永远不可以等于1。(其实只要记住Beta就好,Alpha可以推算的。)

一直在讲电流特性,还得讲讲它的电压特性,虽然它不是靠电压工作,但是毕竟给他加电压了,万一加高了PN结会击穿的啊,对吧?首先发射结Vbe,反正它正偏的,所以只要超过0.6V应该就够了,关键是集电结电压(Vce),当电压增加,集电结反偏的空间电荷区会变宽,我们上一篇(PN结理论)提到反偏电压加到临界会发生雪崩击穿,这个电压我们叫做BVcbo,但是我们的基区因为为了high Beta而比较窄,所以我们还没有到BVcbo的时候,这个空间电荷区就touch到发射结了,所以就发生了穿通punch through,我们叫做BVceo。所以我们的BJT测试的击穿电压有BVceo和BVcbo,自己想一下哪个大哪个小?(还有BVebo和BVces,就不再讲了~~)

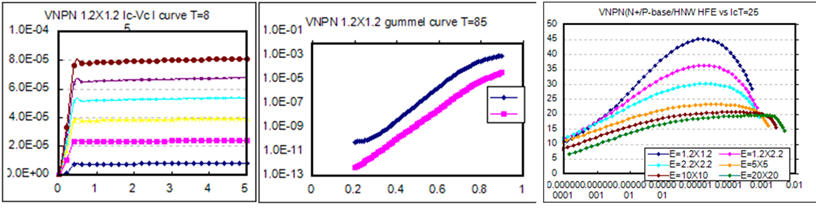

5. 深度解读I-V curve:这个可以说是我们PIE或RD的看家本领了。

经典的三张图,读懂了你就无敌了。

1) Ic-Vc curve: 这个没什么的,和MOS类似,也有截止区,放大区,饱和区。当集电极没有电压时,当然就是截止了,叫做截止区。当集电极电压比较低时,集电结正偏,所以此时集电结电流为固定值但是不是从发射区过来的,而是集电结自己的PN结正偏电流而已,所以他是固定值,Beta也是固定的,我们称之为饱和区。而当集电极电压大于基区电压时,就可以把发射极发射的电子拉过来了,当集电极电压越高电流肯定高,所以我们称之为放大区(通常我们都是要这个三极管工作在放大区)。但是有个地方要注意,你提高集电极电压,集电结的空间电荷区会怎么样?变宽吧?所以基区宽度无形就变窄了,所以IV curve会微微上翘,这个现象叫做基区宽度调制效应(Base width modulation),或叫基区电导调制效应。如果我们把上翘的曲线反向延长与X轴的交点,我们称之为厄利电压(Va),是厄利发明的。所以Va就是衡量基区宽度调制效应的参数,理论上越大越好。

2) Gummel curve: 纵坐标为Ic或Ib公用坐标,横坐标为Vbe,所以两条曲线一条是Ic一条是Ib,主要用来衡量发射结对Beta的影响。理论上越平行越好。

3) Hfe-Ic curve: 这个主要用来衡量Beta的安全range,我们希望Ic或者Vc变化不要对Hfe影响太大。

6. 制程或设计参数:

1)发射结面积:这个参数很key,在design rule里面有,它直接影响Beta值,原因是有个特性叫电流集边效应(Current crowding),当大电流发射时,发射结面积小于基区面积,所以发射极垂直向下后在基区还要横向流动,所以在发射结边缘的电流会比较多,解决这个方案就是要提高(周长/面积)的比例,提高发射效率从而提高放大系数。怎么提高?1. 减小发射结面积,2. 在基区里面做好几个发射结(multi-emitter)。

2) 发射极下限效应:这是以前我们三寸时代才有的,因为过去的N+都是用POCl3固态源扩散的,因为磷的扩散系数太快,导致把发射区下面的基区因扩散影响也推下去导致发射区下面的基区也会落下去,最后基区宽度会变宽导致Beta变小。现在都是implant了,没问题的。

3) 基区区域的表面应力或基区Si damage或晶格损伤:这些都是载流子复合中心,会导致少数载流子寿命降低(minority life time),所以基区电流增大,beta减小。这就是上面我说的几乎90%的Beta都是这些问题造成的。(记忆中,我遇到4次都是这类问题,1次是基区宽度)

4) NBL (N-Buried Layer): 如果细心的人一定会发现BCD或者BJT或者BiCMOS的flow一般都会有NBL,但是我考过很多人从来没有人知道为什么?第一,为了降低集电区横向串联电阻,因为我们希望Beta大,自然就是希望Ic的大,可是集电区是低掺杂,会降低电流的。所以需要在集电区底部并联一个NBL来降低电阻。(再留个问题给大家,如果我直接用NBL做集电区,会怎么样?) 第二,NBL可以隔离进入集电区的电子防止进入substrate而降低beta。

7. 各种三极管的应用:一般都是用于输入输出级的有源负载,或者电流驱动,或功率放大,等等。

还有关于Snap-Back的东西,我后面另开专题讲解,太复杂了。文章最后,分享一篇FairChild 1993年一篇经典的BJT学术文章,希望对大家有用:

链接:http://pan.baidu.com/s/1mgy1ftQ 密码:d9m4

支付宝打赏

支付宝打赏  微信打赏

微信打赏