专题-1(Adv): Unit Process–Lithography (微影制程) (转)

本文转自芯苑,ic-garden.cn (由于芯苑会经常关闭站点,故转载存留)

最早的《专题1》讲的是光刻入门,其实就是个概念。后面逐渐各项制程都慢慢进入第二轮稍微深入一点,希望能够把书本理论讲完吧。黄光我做的比较少,还是以前调机的时候David天天逼着我去搞Nikon G7,还要拿个摇杆手动对位,X,Y, Theta无聊死了~~不过老板每次都要考核,所以还是好好学习吧,至少是个态度。

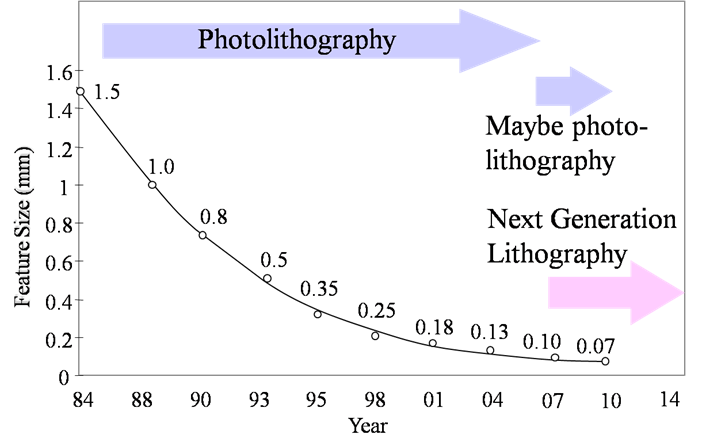

Photo或者Photolithography再或者直接叫Lithography/Litho,都是一个意思,在大陆叫光刻,台湾叫微影制程。也有土包子叫黄光的,因为光刻区都是用黄色的灯管照明,因为光阻对黄色光不敏感,不会产生光化学反应。半导体摩尔定律(Moore's Law)一路走来就是靠光刻把图形曝出来,就是大家耳熟能详的28nm, 14nm, 10nm, 7nm。。。

简单回顾下光刻的几个步骤,HMDS处理-->涂光阻(PhotoResist Coating)-->软烤(Soft bake)-->曝光(Exposure)-->显影后烘烤(PEB/Post Exposure Bake)-->显影(Develop)-->坚膜(Hard Bake)-->ADI/ADICD-->下一道制程(Implant/Etch)。下面开始每个步骤详细讲解吧。

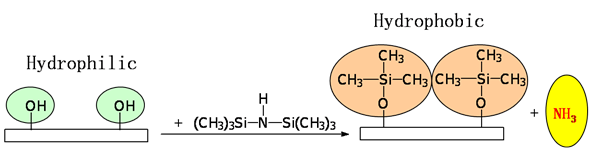

1. HMDS Treatment:光这个就可以写很多,这玩意只用于正光阻(Positive PR),不需要用于负光阻(Negative PR)。(等下讲涂光阻再讲什么叫正光阻和负光阻)。记住我们的光阻接触wafer表面的要么是oxide(不可能是Si哈,想想为什么?),要么是Metal。而Oxide是亲水的(Hydrophobic),表面很容易吸附羟基和残留水分,而正光阻的物质是DNQ(重氮萘醌),是属于酚醛树脂类,不溶于水(Hydrophilic),所以正光阻涂在wafer表面肯定粘附性不好(而负光阻是醇类、酯类,它是溶于水的,所以跟oxide表面有很好的吸附性)。如果粘附性不好,等下显影的时候,显影液就进入界面,导致光阻图形漂移(Lifting)或蚀刻corrosion。为了让wafer表面和光阻吸附比较好,必须改变wafer表面特性为斥水性(Hydrophilic),所以需要用HMDS(Hexamethyldisilazane/六甲基二硅氮烷)处理表面。这里有个专业评估的指标叫做接触角(Contact Angle),一般要求大于75度。

2. 涂光阻(PR Coating):

1) 成分(Components):

聚合物(polymer):固态聚合物作用是抗蚀刻和注入。

溶剂(Solvent):用于溶解光阻,不然你固态的也涂不上去哇。

感光剂(Sensitizers):感光剂作用是控制和改变光化学反应(Photochemical Reaction)

增感剂(Additives):加入一些染色剂吧,防止反射吧。

2) 光阻的要求:

分辨率(Resolution): 形成小尺寸的关键,需要高分辨率。

对比度(Contrast):从曝光区到非曝光区的过渡陡峭度。

敏感度(Sensitivity):在指定波长下,形成清晰图形的最小能量值。

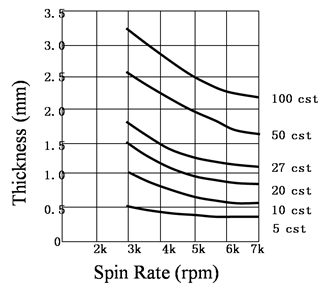

粘滞性(Viscous):相同转速下,决定光阻厚度。

粘附性(Adhesion):当然是粘附衬底的强度了。

抗蚀刻/注入性:目的就是能挡住蚀刻和注入了。

3)光阻的分类:

正光阻(Positive PR): 曝光时候,聚合链被打断发生光分解,所以在显影的时候,曝光区域会溶于显影液而被带走(dissolved)。现在绝大部分都是正光阻。

负光阻(Nagative PR):与正光阻相反,它是曝光的时候有机物聚合反应成链状,所以在显影的时候会被留下,而未曝光的会被溶解带走,所以叫做负光阻。所以这种光阻的解析度先天就很差,以前三寸、四寸都是用负光阻,因为很便宜。现在我们8寸只有Polyimide是负光阻。

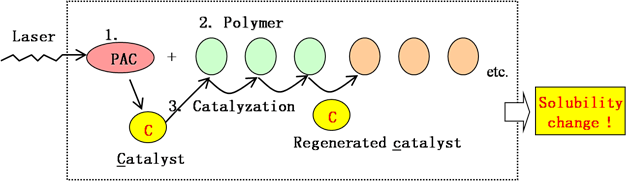

不得不提的是化学放大型光阻(Chemical Amplified PR),也叫DUV光阻,主要加入了光学催化剂(Catalyst)用于在DUV曝光时产生光酸(Photo-Acid),在PEB的时候光酸扩散并发生催化反应打破光阻聚合物链。这就是为什么DUV曝光能量很小的原因。

4)涂光阻的参数(Process Factor):

滴胶量: 取决于粘稠度和转速厚度等,几乎都是过量浪费掉。(以前我都是拿胶头滴管直接从胶瓶里滴过去的~~~)

转速:取决于粘稠度和转速了,如果需要厚光阻势必要选择粘滞系数大的,或者降低转速,当然转速太低会影响均匀性。

均匀性(uniformity):很多人可能忽视了,FAB的温度会影响均匀性的,这就是为什么黄光区的温度一定要22C+/-0.5or0.2C了吧?

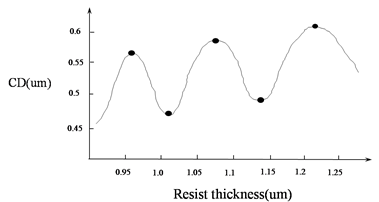

再说下如何决定光阻厚度?除了能挡的住和解析度外,还有一个factor就是对线宽的敏感度,我们总希望光阻厚度对CD的影响很小,所以就有了Swing Curve。因为光阻厚度对CD的解析度会周期性变化,我们只要满足厚度接下来就是要选择波峰或波谷的厚度点,因为这个点的切线是水平的,也就是说它厚度变化,CD变化不大稳定性好。那什么时候选波峰?什么时候选波谷?(自己考虑吧)

光阻涂完了,还有个工作要做就是洗边(EBR: Edge Bead Removal),就是用有机溶剂(Solvent)上下洗掉一部分。这个很重要,因为旋转涂布的光阻在边缘和底部边缘都会有光阻,等下装入cassette,插入插槽会导致光阻粘上去的,以后生产线就有机物污染了就麻烦了。

3) 软烤(Soft Bake):通过温度和时间来去除溶解光阻的有机溶剂,留下固态的光阻。这里温度不能太高,否则发生化学反应等下就不是光敏感的了。

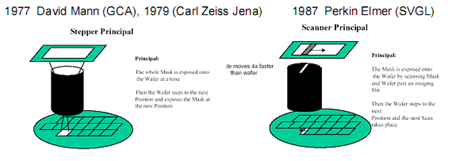

4) 对位/曝光(Align/Exposure):先讲曝光吧,早期都是用接触式(contact)或投影式(Project),后来发展到步进(stepper)和扫描(Scanner)。接触式是70年代用的,mask和wafer直接接触,所以mask寿命较低,而且wafer上particle也多,后来发展到接近式(proximity),但是始终只能>3um以上的线宽。投影式(Projection),顾名思义就是投影仪咯,它是将mask图形1:1的投射到Wafer上,适用于1um以上的光刻技术。

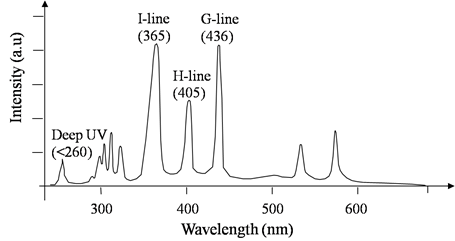

步进(Stepper):Step and Repeat,每个曝光场一次曝光一个区域,然后重复曝光,一般用于亚微米及深亚微米(>=0.25um)以上的光刻技术。 其光源都是用高压UV汞灯(Mecury Lamp),光的波长比较短,不容易发生衍射影响成像(因为光有波粒二象性,波长越长越容易发生衍射,产生二级光、三级光叠加曝光)。以前6寸用的是G-line(波长436nm),比如尼康的G4、G7。后来又I-line(波长365nm),比如尼康I9, I10,I12。(一般情况下Lmin为波长的一半。)

扫描(Scanner):Step and Scan,它和Stepper的相同点是每次还是一个曝光场,但是Stepper是曝光一次就一个场,而Scanner曝光是激光束,所以它需要扫描完一个曝光场。(如果棱镜一样大,哪个曝光场可以大一点?大的话可以提高throughput哦)。当然Scanner用的光源波长要更小,所以只能用DUV (Deep UV),波长约248nm(KrF Laser,用于0.13um以上), 193nm (ArF Laser,用于90nm以上)。当然如果45nm以下,估计就得用157nm的F2 Laser了。

从上图的曝光方式可以看出,Stepper一次曝光一个场(field),所以它用到的是棱镜(Lens)的最大面积。而Scanner它一次曝光是一条缝(slit)并且慢慢平移(scan)完整个场(field),所以它只用了Lens中间直径的那一块,所以Scanner的曝光distortion比较小,因为它的Lens Aberration比较小。(应该比较容易理解吧?)

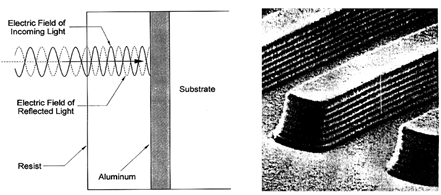

当然曝光还有一个主要的问题就是衬底反射的问题,当入射光与反射光叠加很容易遇到峰峰相加,谷谷相减,这样就形成了反射光的二次曝光,形成驻波效应(Standing Wave),解决驻波效应的方法,一是加抗反射层(ARC,TARC/BARC),当然抗反射层也同理增加解析度,二是控制PEB,光阻受热软化流动,但是容易导致光阻形貌变化成梯形。

光刻曝光成像自然离不开他的棱镜组合,就像我们的单反相机镜头,有9片凸透镜很复杂。光刻机的棱镜也是最娇嫩的了,这个废了,机器就是一堆废铁(当年我们一台I12运输倾斜了一下,后来Nikon原厂从下飞机开始400美金一小时过来维修,直接判定机器报废拆零件用了)。当然这个棱镜组合的参数有数值孔径(NA: Numerical Aparture)表示透镜收集衍射光的能力,另外一个参数是DOF(Depth of Focus),表示在指定线宽下能曝透多厚光阻(类似照相能不能把前景和背景都清晰照出来),所以光阻越厚,则需要DOF越大。实际上DOF和解析度是成反比的,所以只能折中。

还有个概念是快门(Shutter),也叫遮光器。因为我们曝光从这个曝光场(Shot/Field)到下一个曝光场,不可能把Hg灯关掉再开,这样会让灯泡寿命降低,所以有一个挡光的东西把灯光挡住即可。另外这个东西可以partial挡光,我们以前经常客户放5-site test-key或者叫做drop-in test key的时候,就是不是整个shot曝光,只曝光一部分,另外一部分是Test-key再单独曝一次,这样就需要Shutter控制光罩挡光,但是要注意两次曝光之间会有光的衍射,所以设计必须留有几十微米以上的margin,作为过渡区不能有电路图形。

曝光用的光罩(Mask or Reticle,早期对位用十字线,所以光罩也叫reticle),以后单讲吧,包括普通光罩和OPC, PSM光罩等等。

这里还有个重要的问题是,我们一个process有好几十次曝光,如何能每次和前一次对位瞄准呢?这就是对位的观念,以后单讲。包括对位标记和对位原理(TTL, OA, WGA, LSA, LIA, FIA等等)。

5) 曝光后烘烤(PEB):减少驻波效应了,当然在DUV曝光,还有为了光酸反应。严格控制温度和时间,否则线宽和形貌都跑掉了。

6) 显影(Develop):用TMAH(TetraMethyl Ammonium Hydroxide, 四甲基氢氧化铵)溶液将曝光分解的光阻溶解掉,然后用水洗掉就可以了。当然负光阻的显影液就不是这个了,好像是用苯类,但是它就不能用水洗了,忘了是什么,必须是有机物相似相容,但还不能溶解未曝光的部分。

讲到显影,还有个和显影一起做的就是WEE(Wafer Edge Exposure),它是指Wafer Edge曝光,我以前一直以为曝光嘛,当然在曝光步骤完成的,其实这里是在显影的机台里面完成的,所以放在显影里面讲解了。目的是edge有些pattern的要求或者wafer刻号区域不能有图形必须用WEE来把光阻曝光掉。当然edge曝光多少1mm,还是2mm,这是FAB的技术了,既要保证多点die也要保证不能有defect。

7)坚膜(Hard Bake):完全蒸发掉有机溶剂并且固化光阻提高抗腐蚀和注入的效果,当然也可以提高粘附性。

好了,聊完了技术,聊点无聊的吧,现在比较高级的光刻技术,当然最牛逼的是咱台积电的浸入式光刻(Immersion),林本坚院士的发明,利用光的折射偏转使CD变小。其他的比如Intel的EUV (Extreme)还有IBM的E-Beam(电子书直描)都不如咱的好,现在E-beam都用来做光罩了。再往下我也不懂了,没干过12寸了。别讲错了~~

最后一样分享一篇文章吧,以前总结的光刻的基础理论知识。现在看依然很经典。

http://pan.baidu.com/s/1hqiv4PI